第411話 113カ国目 フィジー 「気さくな人々と触れ合い・・・。」  j j「日本では時間に追われて忙しいだろう?」 フィジーの村人がそう言った。

アラスカ出発 1992/4/1〜フィジー1998/4 フィジー出国までの走行距離 約116183km

オセアニア・南太平洋・東アジア走行 1998/2/14〜1998/5/15 走行距離 約5073km

フィジー走行 1998/4/14〜1998/4/18 1998/4/25〜1998/4/30 走行距離 約95km  |

|

98年4月15日。ニュージーランドを後に、飛行機は113カ国目のフィジーに向かった。日本の名古屋へ向かう便だったので、機内には日本人観光客が多く乗り込んでいた。隣に座った日本人の話す何でもない会話に耳を傾けていると、どこかほっとする気持ちになった。 しばらくして日本語の機内アナウンスが流れた。 「本日の機内食、朝食のメニューは『卵』か『焼きうどん』となっております。スチュワーデスが配膳に参りましたら、『エッグ』又は『ヌードル』とお申し付け下さい。」 そう言っていたのだが、近くにいた日本人観光客のおじさんは、ニュージーランド航空の金髪の美人スチュワーデスが配膳にやって来ると、大きな声で、 「ヤキウドン。」 お姉さんは分からない様子で困った表情。しかしジェスチャーを交え、何とか伝わった。食事が終わる頃になると、今度は別のスチュワーデスが、 「ティー?ティー?ティー?」 紅茶はいかがですかと英語で聞き回って歩いていた。さっきのおじさん、今度は英語を使って、 「カ、カーフェ、プリーズ!」 照れくさそうにそう言ったのだが、このときのスチュワーデスは日本語堪能。 「コーヒーワ、ノチホド、モウスコシシテカラキマスカラ、チョットオマチクダサイネ。」 上手な日本語を聞いたおじさんはびっくりするやら嬉しいやらで、ただニタニタ愛想笑いするだけ。機内でのこうした日本人観光客の様子を見ていると、やっぱり日本人って変わっているんだなあと思う。海外ではよく、「日本人は変わってるよ。」と言われた事があったが、こうした光景を客観的に見ていると、やっぱり日本人は変なのだと納得してしまう(私の方がもっと変かもしれないが・・・)。 オークランドを発ち、どのくらいの時間が過ぎただろうか。 「おー。」 機内が少しどよめいた。窓から下を眺めると、大小様々な島が見えた。その島の周囲はポスターでよく見るような、まるで宝石のような色をした海だ。クリスタルなコバルトグリーン色とでも言えばいいだろうか。ガイドによると、旧英国領のフィジーは大小884の島からなっているとある。人が定住しているのは約100の島だそうである。 「こんな奇麗な所が世の中にはあるんだなあ。ここがフィジーと言う国か。」 飛行機は徐々に高度を下げ、大きなメインアイランドである、ビチレブ島のナディ空港に着陸した。機内を出て入国審査に進むと、係官はインド系の顔。特に厳しいチェックもないまま入国。インド系の人々が多いのは、イギリス統治時代にさとうきび刈りのためにインドから連れて来られた人がいるからだと言う。フィジーが余りにも居心地が良かったので、そのまま住み着いてしまったのだそうだ。このとき私が接した係官も、住み着いてしまったインド人の子孫・・・なのか。そんな事を想像すると愉快に思えてくる。国名は「フィジー」しかし、人種構成を見ると、「半分インド?」という気がしないこともなかった。とにかく無事に訪問国は113カ国となった。

フィジー ビチレブ島のナディの国際空港に着いた。  空港外に出た私は、すぐに今後の具体的な帰国までの予定を立てた。短期間でこの辺の島国をどう走るか。航空会社の事務所の前で4時間も悩んだ末、結局サモア、トンガ、フィジーを周り、その後ナウルという国を経由してフィリピンから韓国、日本へ帰るというルート。これでだいたい帰国までの予定が決まった。 今後の予定が決まったので、ナディ空港から早速走行開始。しかし、ペダルを踏み出したのは午後4時。すっかり遅くなってしまった。

フィジー 空港から北に向かう。時刻は早くも夕方。  空港から夕日を眺めながら25kmほど北へ走り、ラウトカという町のホテルで1泊することにした。

フィジー ラウトカで泊まったホテル。  ニュージーランドでは寒くてビールは余り飲む気にはなれなかったが、フィジーでは日中の気温が30度近くにまで上がる。宿に着いた私は早速ビールを飲んで113カ国目の入国を祝った。インド系の人も多いが、テレビで見るようなアフロヘアのフィジー人の姿も多くあった。ゲラゲラと白い歯をむき出にして笑うところなどは、アフリカの人々に似ている気もする。 翌日4月16日。ホテルを出ようと出発準備をしていると、コックさんが興味深そうに私の様子を眺めていた。 「どこから来た?ジャパニーズか?」 「ええ。島を一周しようと思って。」 何が珍しいと言う訳ではないが、彼の写真を撮らせてもらい、ホテルを後に出発する事にした。

フィジー ラウトカで泊まったホテルのコックさん。  ホテルを後に走り始めると、大きなマーケットが目に入ったので、早速庶民の市場見学。何が売られているのか興味があったので、写真も撮っていく事にした。

フィジー ラウトカのマーケットをのぞいて行くことにした。

フィジー ラウトカのマーケットで。豊富な野菜の量を見ると人々の暮らしも豊かそうに見えてくる。

フィジー ラウトカのマーケットで。

フィジー ラウトカのマーケットをのぞいて行く。やはりインド系の人々が多いようだ。

フィジー ラウトカのマーケットで。ネギのようなへんてこりんな野菜を持つ子供たち。笑顔が可愛い。

フィジー ラウトカのマーケットで。

フィジー 少年も笑顔で商売。

フィジー ラウトカのマーケットでフレッシュジュースを売る男たち。  マーケット見学を終え、島を一周すべく走り始めたが、日中になると気温は30度を越えた。先日まで雪降るニュージーランドで野宿をしていたなんて信じられない。しかし、気温30度と言っても熱帯地方のような蒸し暑さはなく、風もあるのでどこかさっぱりした暑さだ。

フィジー 気温は暑い。しかし、風が吹いてくれるのでさっぱりとした暑さである。

フィジー フィジーでもモスクを目にしたので写真を撮った。

フィジー 洗濯物と青い空・・・。

フィジー 走行途中に見た風景から。

フィジー 走行途中に見た風景。

フィジー 走行途中に見た風景。  暑いのでジュースを飲もうと適当な店に入ってみるが、中はまるで監獄。鉄格子の向こうでインド系の顔をした主人が、「何が欲しいんだ?」と言った表情で見つめている。 「コカコーラ下さい。」 そう告げると栓を抜いて渡してくれた。鉄格子を挟んでのやりとり。この島は治安が悪いのだろうか。フィジーの田舎の商店では、たいがいこの「鉄格子」を挟んでのやりとり。私の抱いていた「南国フィジー」のイメージとはちょっと違っている・・・。

フィジー 道沿いから見た風景。

フィジー 道沿いから見た風景。

フィジー 道沿いから見た風景。  朝から71km走ったこの日の夕刻、タブアという町に到着した。この町から島の中央部を縦断し、首都スバまで走るつもりでいた。どんな道か全く分からないので、地元の人に聞いて情報を集めることにした。こういう所ではタクシーやバスの運転手に聞くのが手っ取り早い。早速街中にいたタクシーの運転手に聞いてみた。 「首都のスバに行きたいんですけど・・・この道はどんな道ですか?」 地図を見せて聞くと、 「んー自転車なら大丈夫じゃないか。」 道は悪いと聞いていたが、タクシードライバーがそう言ってくれたので安心して出発しようとした。が、その時、自転車に乗った一人の男が、流暢な日本語で話し掛けてきた。 「どちらへ行きますか?ええ!島を横断するって!1日で?無理です。止めといた方がいいですヨ。道は所々途切れているし、自転車でも走るのはちょっと・・それにもし万一何かあっても・・・。」 異国の地で母国語でこんな風に言われると、不思議と素直に、 「それならやめようか。」 という気持ちになってしまう。私は無理に走ってフライトの予定が狂ってしまうのを恐れていたので、結局フィジーのビチレブ島の縦断は諦めることにした。 私に日本語で説明してくれたのはアピさんという方で、日本で農業の勉強を4年間していた人だった。そのために日本語は堪能。 「今日はどこに泊まるんですか?」 と聞いてきたので、 「どこかでキャンプをしたいと思っています。」 「それなら私の弟が町の消防署に勤めているから、そこに泊まればいい。」 そう言うとアピさんは、私をタブアの町の消防署に連れて行ってくれた。消防署には広い芝生がありまるでキャンプ場のよう。 「これはいいなあ。」 私は芝生を見て喜んでいたのだが、アピさんは、 「テントでなくて部屋で寝ればいいよ。」 しかし、私は、 「いえいえ、星空が見える方がいいですから。」 そう言って署の庭にテントを張らせてもらう事にした。

フィジー タブアの町の消防署にテントを張ることになった。  アピさんに消防署の皆さんを紹介してもらう。 「ええ、彼はナンバルさん、その隣がワイスさん、そして彼がシェノタさん・・・。」 一回ではとても覚えきれない名前だが、皆個性があり明るくフレンドリー。気軽に付き合える人ばかりだった。

フィジー 自転車に乗っているのがアピさん。署員の皆さんは皆明るくフレンドリー。気軽に付き合える人ばかり。

フィジー こうした気さくな雰囲気は南国の気候のせいだろうか。

フィジー さすが署員の皆さんはがっちりした体をしている。  署員の皆さんと写真などを撮っていると、アピさんが、 「今日は君の為にカバを飲むぞ。」 「カバですか?」 カバが何かは知らないが、とにかく面白そうだ。アピさんは一旦家へ帰ると、私の為に夕食を持って再び消防署に戻って来た。鯛のような魚と野菜をココナッツミルクで煮込んであり、ほんのり甘味だった。主食はご飯とキャッサバ。これはキューバやアフリカ等でもお馴染みだった芋のような食べ物だ。目の前に出されたこのときの食事はすべて私の口に合い、おいしく頂いた。 消防署の駐車場で夕食を頂いていると、署員の皆さんは”カバ”とやらを作り始めた。用意されたプラスチックおけの上にボロ布を1枚のせると、その上に茶色のまるできな粉のような粉をドバっとのせた。更にその上から水を加える。すると下のオケには不気味な泥水のような液体が溜まり出す。これが”カバ”らしい。 「癌の薬としてドイツやアメリカ、日本に輸出しているんだ。」 何か植物の根を乾燥させたものだと言っていたが、私には何なのかはっきりと分からなかった。

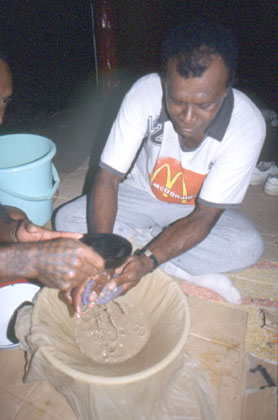

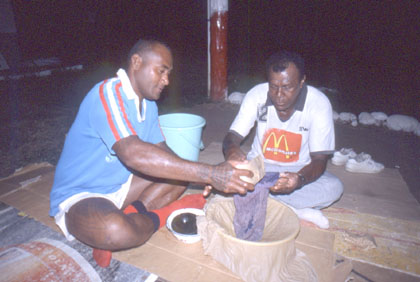

フィジー カバを作る署員たち。

フィジー カバを作る署員たち。

フィジー カバを作る署員たち。

フィジー まるで泥水のような”カバ”を作る署員たち。  「この泥水みたいなのを飲むのかあ?凄まじいなあ。」 フィジーでこの「カバ」を飲む場合は幾つかのしきたりがあるのだとアピさんが説明してくれた。まずみんなで飲むということ。一人で勝手に飲んではいけない。偉い人(お客、村長など)が同席している場合は、その人が飲む前に周囲の人が拍手を3回しなくてはならないのだそうだ。この時のお客さんは私だったので、飲む前に署員のみなさんは、 「パン、パン、パン。」 と3回手を叩いてくれた。他の者に関しては飲む前に一回。手酌は許されないのだそうだ。こうした昔から現代に続くフィジーのしきたりに沿って、私はカバを頂いた。人々は昔から集団行動を重んじたとの事。貴重な経験をさせてもらった。

フィジー 消防署でカバを飲むセレモニーに招待された。

フィジー 消防署でカバを飲むセレモニーに招待された。

フィジー カバを飲むセレモニーで記念写真。  泥水のような「カバ」は苦くて、二口くらいしか飲めなかったが、とにかく体には良いらしい。「良薬口に苦し」というが、カバとはいったい何だったのだろう。帰国後にガイドを見ると、カバはコショウ科の1種。すりつぶした木の根から作られるもの。伝説によれば、カバは神から知恵の源として与えられた聖なる作物だそうで、社交的な集まりや伝統的な儀式の場で振る舞われるとあった。 翌日4月17日。気さくな消防署の皆さんにお礼を言って走り出すことにした。 タブアからしばらく走り町を離れると、どこかで見たことのあるような景色が目の前に広がっていた。からっとした空気、岩山、そしてその緑の草木の生え方が、どことなく西アフリカに似ている。

フィジー かつて走った西アフリカの風景に似ている気がした。  そんな、まるでアフリカのような風景を目の前に、キョロキョロしながら走っていると、前方を一人のおじさんが歩いていた。私の姿を見ると、 「今日はどこまで行くんだ。」 「今日はそんなに走らずに、どこかでバスに乗って首都のスバまで移動しようと思っています。」 すると、おじさんは、 「そうか、それならうちの前にバス停がある。私の村に寄って行けばいい。」 昨日もそうだったが、本当に気軽に声を掛けてくれるのでこちらも旅がしやすい。旅行者がたくさん来るので旅行者慣れしているのだろうか。彼にとっては見ず知らずの人間のはずだが気軽に誘ってくれ、本当に嬉しい。フィジーという国は凄く開放的な気がする。 誘ってくれたおじさんはチビタさんと言った。連れて言ってくれた村は小さく、人口は150人程。家は何人家族か分からないくらいの大所帯。チビタさんは家族の名前を紹介してくれた。 「彼女が私の妻で、あれとあれがその娘。あっちのはせがれの嫁で、その娘があれで・・・。」 チビタさんの奥さんや娘は分かっても、その他は誰が娘で孫でいとこなのか、一度聞いただけでは私の頭はこんがらがってしまうだけ。とにかく賑やかこのうえない。

フィジー チビタさんが家族を紹介してくれた。

フィジー 健やかチビタさんファミリー。

フィジー 可愛いらしい赤ちゃんの姿も。  その後チビタさんは村の村長さんを紹介してくれ、村を連れ回してくれた。村の所々には「なまこ」が干してあり、 「これは日本輸出用だよ。」 チビタさんはそう言った。村には教会もあり、周りでは子供たちが駆け回っていて楽しそうだ。

フィジー 村には教会もあった。  金の採掘に従事しているというチビタさんの息子さんが、 「フィジーの暮らしはこんな感じで、ほんとにのんびりしています。日本は忙しくて大変でしょう。」 そう言った。

フィジー 可愛らしい大きな瞳の子供たち。左は金の採掘をしているというチビタさんの息子さん。  チビタさんも私に言った。 「フィジーは日本のように経済的に豊かではないが、お金がなくても我々にはこうしたのんびりとした時間があるからね。」 そんな言葉を聞いて何かを考えさせられてしまう。

フィジー 「我々にはお金はないが、時間がある。」チビタさんが言った。  もし自分が生まれる前に、好きな国を選べるとしたらいったいどこの国を選ぶのだろう。忙しくても高収入で物に恵まれた豊かな国に生まれ育つ事を望むのか、それとも低収入でもとりあえずは食べていけるゆとりあるフィジーのような暮らしを望むのか。どちらかのライフスタイルを選択するとしたら・・・どちらを選ぶだろうか。極端かもしれないが、「お金や物」なのか、それとも「ゆとり」なのか。フィジーの田舎で出会ったチビタさんの自宅で、しばらくその事について考え込んでしまった。 チビタさん家族に見送ってもらい、私は飛脚号とバスに乗り込みビチレブ島を半周した。このとき私の乗ったバスにはきちんと窓ガラスがあったが、短い路線のバスにはたいがい窓ガラスは存在しなかった。さっぱりとしたこの島国の気候を反映しているかのようだった。

フィジー ローカルバスの窓にガラスはなかった。暑い国であることに間違いはないが、雨が降ったら大変。  ビチレブ島の西側は乾燥していて雨も少なそうな気候。一方、島の東側は熱帯雨林気候。目に眩しい位の緑が生い茂っていた。 何時間かバスに揺られ首都のスバに着いた。そこで2時間程待ち、それからまた空港のあるナディの町にバスで向かった。もっとのんびりゆっくり走りたいが、次のサモア行きの日が迫っている。結局フィジー走行は3日間のみ。この強引とも言える急ぎ足の旅の日程は、帰国直前の韓国まで続く事になってしまった。

|